この講座は、小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請用事業計画を、採択確率を高めつつ、スムースに策定するための方法を3回に分けてお伝えしています。今回は第2回です。

【第1回:申請用事業計画の構成と記入項目を理解しよう】はこちらから

【第2回:審査項目に適合した事業計画で採択確率をアップ!】

補助金審査は試験と同じ、如何に高い点数を取るかで採否が決まる

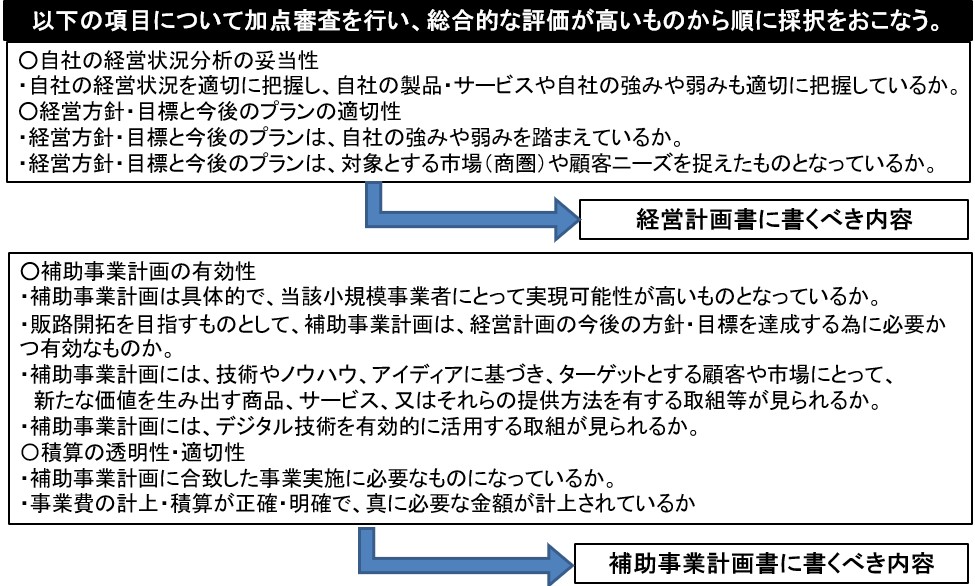

公募要領の「採択審査」の「計画審査」の項目に次の記載があります。

「経営計画・補助事業計画について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。」

加点審査とは試験と同様に、「採点してその結果の点数を加算」してゆくという意味で、「総合的な評価が高い」とは合計点数が高いということになります。

補助金の加点審査では、記入項目単位(あるいは記入項目をまとめた単位)毎に審査基準が定められ、その単位毎に基準に則って採点し、合計点を算出するような方法が採用されていることが多いようです。この場合の試験問題は公募要領に記載されている「審査項目」ですので、この審査項目を基に審査の基準が決められていると考えられます。

審査項目等から、事業計画入力項目毎の記載事項を考える

そこで、公募要領に記載されている審査項目について、この項目は主としてどの記載(画面入力)項目で審査をされるのかを検討することが必要です。公募要領に記載されている「計画審査」の内容な以下の通りです。

審査項目は、大別すると経営計画の記載内容の審査項目と、補助事業計画の記載内容の審査項目の2つに分けることは簡単ですが、これを更に細かく分解して、当補助金の事業計画として、経営計画と補助事業計画のそれぞれの申請画面の項目(本講座の第1回でご紹介しています。)に割当てて考える必要があります。但し、必ずしも1箇所に割り振るだけではなく、1つの審査項目に対する答えが複数の箇所の記載により表現されることも多々あります。

例えば、「補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。」という審査項目があります。前半の「補助事業計画が具体的」かどうかは、「補助事業計画」の「2-3.具体的な取組(取組内容(概要)/具体的な取組内容(詳細))」の記載内容により評価されることになりますが、一方で後半の「当該小規模事業者にとって実現可能性が高い」のかどうかは、事業者のこれまでの経験、蓄積されたノウハウ/スキル、人員体制、財務状況等に影響されますので、「経営計画」の「1.企業概要」や「3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み・弱み」の記載内容により評価される部分があります。そのため、「経営計画」の企業概要や強みの記載内容についても、漫然と実態だけを記入するのではなく補助事業計画の内容を意識して記入する必要があります。

このように審査項目の内容を深堀して、経営計画と補助事業計画のそれぞれの申請画面の入力項目毎の記載すべき事項を考えてゆくことが非常に重要です。

事業計画の設計図を作ろう

補助金申請用の事業計画書を作成する時に、多くの事業者様がやりがちなことで、絶対にやってはいけないことがあります。それは、「事業への思い、熱意だけを延々と書く」こと、そして「最初から文章を書く」ことです。これをやってしまうと、審査項目に適合せず、加点審査では点数が取れません。

先ずやるべきことは、「事業計画に求められている内容に沿って、設計図(骨子)を描く」ことです。即ち、審査で求められていることに、記入項目毎に的確に答えてゆくために、全体像を明確にすることです。私は補助金申請をご支援する際には、申請項目毎に箇条書きで内容を記載するためのワークシートを作成した上で、その項目毎に「そこに何を記載すべきか」を書き込んだ書式を用意し、事業者様に項目毎に箇条書きで書き込んでいただいています。この作業を「事業計画の設計図作り」と呼んでいます。

文章化の前にブラッシュアップ

この設計図の良いところは、事業計画の全体像を俯瞰することができることです。これにより、事業者様が検討中に、事業計画に項目間の記載に矛盾や重複はないか、論理的飛躍や記入洩れが無いかなどを確認することが可能となります。また、支援者や従業員等の第三者に説明する際にも、文章で記載されたものよりは、箇条書きでポイントだけ書かれたものの方が、読み手の理解が明らかに早く、説明を受けた側も指摘がし易くなります。

また、文章化されたものの修正は手間がかかりますが、ポイントを箇条書きしたものであれば、修正や削除追加も簡単ですし、指摘する側もされる側も抵抗感が少なく対応できます。

このように、補助金の申請時には先ずは申請用事業計画の設計図を書き、その設計図を基に、文書化する前に事業者様自身で、そして、第三者と一緒に事業計画のブラッシュアップを行うことは、採択確率をアップする上で非常に大きなメリットがあります。

設計図から申請用事業計画書へ

設計図の段階で、事業計画の骨子を納得できるレベルまで仕上げた後で、説明に必要な画像、表などを作成し、文章化しつつ審査員に審査を受ける内容となる申請用事業計画に仕上げて行きます。設計図を記入項目毎に箇条書きで作成した訳ですので、この申請用事業計画も当然に記入項目(即ち、申請画面の項目)毎に記入して行きます。この作業を行いながら、項目毎に審査で求められている点に明確に答えているか、業界専門用語が説明無く使われていないか、などを確認し、文章化された事業計画書を完成させます。また、箇条書きレベルの時は気にならなかった点も文章化してみると、項目間の重複や洩れ、論理飛躍などがわかることも多々ありますので確認します。

この作業は、WORDなどの文章、画像、表を一体として作成出来るソフトを用いて行うと、最終的に電子申請画面へコピーするだけで済むため後々の手間が省けます。

小規模事業者持続化補助金対策セミナーのご案内

補助金ナビと提携しています「経営支援オフィスマツナガオンラインストア」が提供しています小規模事業者持続化補助金「採択確率をアップする申請書作成方法」セミナーでは、申請用事業計画の設計図を作成するためのワークシートおよび事業計画書を完成させるための「フレームワーク」等をご提供しています。

当セミナーでご提供している各種資料は、筆者自身の事業者としての多くの補助金申請や支援者としてのノウハウを活かし、審査項目との適合度を上げるためのポイントをカバーしたものになっています。

当セミナーでは、

・当補助金の審査項目等記載すべき事項を踏まえた事業計画(経営計画および補助事業計画)の「フレームワーク」

・申請用画面項目と一致した事業計画書を完成させるための「ワークシート」

・事業計画作成後の「チェックリスト」 等の資料の

「ダウンロード」によるご提供、および

・審査のポイント解説

・資料の具体的な活用により、採択確率をアップする事業計画作成方法

・採択事例紹介 等 を

「オンデマンド配信」によりお伝えする講座としてご提供しています。ぜひご活用ください。

掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。

また、記事内容には筆者の個人的な見解が多く含まれています。

補助金の応募等に際しては、公募要領等をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明

補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。

|

リンク

|

リンク

|